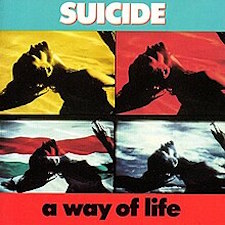

Le titre : A Way Of Life

L’artiste : Suicide

Le format : 33T/30 cm

La date de sortie : 1988

Le genre : Stress-test

C’est qui ?: Un groupe de New-York

Qui joue dessus ?: Alan Vega et Martin Rev

Comment ca sonne ? : Comme la « Red Room » de Twin Peaks

Qualité du pressage :

Excellente.

Mute / BMG – Réédition CZH de 2023

Ce qu’on en pense :

Tout le monde est d’accord, les groupes sans guitare c’est chiant. A l’exception de Suicide, la machine toxique d’Alan Vega et de Martin Rev.

Issu de la bohème cradingue du New-York des années 70, copains avec Blondie et les New-York Dolls, Suicide est un groupe unique. Deux types seulement, de la musique électronique produite par des claviers, des boites a rythmes, et des concerts où le chanteur se trimballait avec une chaine de vélo en la balançant sur les premiers rangs du public. La musique de Suicide est en fait de la musique d’ascenseur. Celle d’un ascenseur déréglé et qui ne saurait que descendre. En route pour le 23ème sous-sol.

Pas de chansons, ou bien des mélodies embryonnaires. A la place, des tableaux sonores et rythmiques. Un peu comme le cinéma de David Lynch : le sens évacué, au profit d’un ressenti. Un truc de plasticien en fait (et pourtant d’habitude, les plasticiens qui font de la musique c’est parfois pénible). Ce qui n’est pas leur cas, leur musique conservant systématiquement une forme de scansion sauvage qui est la base de l’ambiance sonore (et non l’inverse). Dès les premières mesures, on comprend qu’on n’est pas chez Disney.

Ce disque est la réédition de leur 3ème album, pour son 35ème anniversaire. Pourquoi le 35ème et pas le 42ème ou le 27ème ? On sait pas, sauf qu’on se doute que les cellules marketing des maisons de disques ne savent plus quoi faire pour en vendre. Un disque qu’on avait loupé à l’époque, mais bon, on avait pas que ça à foutre (les albums sortis la même année que « Surfer Rosa », on les a tous loupés). Mais franchement, c’est aussi bon que leur deux premiers albums, voir meilleur.

Digression :

Si vous êtes un gros naze et que vous voulez vous la péter, Suicide est le groupe parfait. Dites que vous adorez leur premier album. Non, en fait dites que vous considérez que c’est un chef-d’oeuve (« adorer » un disque c’est trop vulgaire pour vous). C’est moins connu que le Velvet Underground et cela vous donnera un vernis de coolitude absolu. Si votre interlocuteur connaît, abandonnez toute dignité et dites que vous aimez The Grateful Dead. S’il vous répond que c’est un groupe de merde, cassez vous. Vous êtes démasqué. Rentrez à la maison vous repentir devant votre collection de CD de Dire Straits.

Enfin bref, ce disque est excellent, d’autant plus que c’est une version « augmentée » de deux titres, dont une « reprise » hilarante de « Born in the USA ». On a vérifié, le morceau est bien crédité sur le disque en tant que composition de Springsteen, sauf que le résultat n’a absolument rien à voir avec le morceau que tout le monde connaît. Sur une rythmique du genre Bontempi – niveau 1, Vega égrène pendant 10 minutes une liste de musiciens qui ont façonné le rock’n’roll, faisant des commentaires et imitant leurs voix (Little Richard ou Bob Dylan). Tous sont effectivement « nés aux USA ».

Remarquez, quand votre groupe s’appelle Suicide et que vous intitulez l’album « A way of life », vous avez forcément de l’humour.